数理科学における不正出版の実態

数学分野における国際的な協力を目的とした国際数学連合(IMU)および、4年に1度開催される応用数学の国際会議である国際産業数理・応用数理会議(ICIAM)が協力して結成した合同ワーキンググループが、数理科学における不正出版の実態に迫る調査レポートを公開しました。

[2509.07257] Fraudulent Publishing in the Mathematical Sciences

https://arxiv.org/abs/2509.07257

Fraudulent Publishing in the Mathematical Sciences

https://arxiv.org/html/2509.07257v1

調査レポートの作成に参加したのは、学生・教師・著者・査読者・編集者・委員会メンバーとして、研究論文の創出・出版・消費・評価に何らかの形で貢献している人々です。しかし、記事作成時点の学術環境において、研究の質と評価は計量書誌学的分析に大きく影響されているとのこと。そのため研究者は計量書誌的データを最適化しようとする強い動機を持っているそうです。

しかし、残念なことに不正な手段を用いて最適化を行う研究者が増えていると研究チームは指摘しています。具体的には、不正に研究論文を大量に生産・販売する組織やビジネスを指す「ペーパーミル(論文工場)」や、研究者からお金を搾り取ることを主目的とする粗悪な学術誌を指す「略奪的ジャーナル」、研究者や学術誌同士が互いに不自然に引用し合うことで引用数を人為的に増やす不正行為である「引用カルテル」などが問題視されています。

AIが偽の研究を量産する「論文工場」との戦いが激化している - GIGAZINE

これらの不正行為が科学出版のエコシステムを侵略し、専門職の誠実さを危険にさらしていると研究チームは指摘。さらに、研究論文の参考文献として引用されている論文のほとんどが過去5年間に発表されたものであるという事実は、「問題の緊急性を如実に示している」と研究チームは主張しています。

不正出版が横行することとなった原因として、研究チームは「科学出版のビジネスモデルとして論文掲載料が導入されたこと」および「定量的な研究成果評価への広範な需要の高まり」が挙げられています。

また、引用データを収集し、それに基づいて学術誌のインパクトファクターやh指数、これらのデータから得られる高被引用研究者リストといった指標を作成する企業も悪影響を及ぼしていると指摘しました。

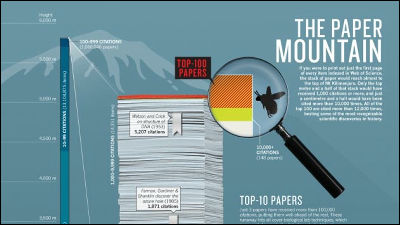

ノーベル賞受賞者の論文ですらランクインしない「世界で最も引用された論文トップ100」 - GIGAZINE

特に、数理科学分野では他の分野と比べて共著・引用の数が少なく、指標のバラつきが大きいため、操作や歪みが起こりやすいと研究チームは指摘しています。

高被引用研究者リストとして有名なClarivateのHighly Cited Researchers(HCR)も、2023年に「数学分野は専門のサブジェクトが細分化され、出版・引用数が少ないことから、出版・引用のわずかな増加でもフィールドの評価や分析が歪む」として、HCRから数学関連の論文を外しました。

なお、論文の不正出版には多様な形態が存在しており、軽度の不正からより意図的かつ構造的な操作まで、さまざまなレベルが存在すると研究チームは指摘。不正出版の代表例として挙げた「ペーパーミル」「略奪的ジャーナル」「引用カルテル」の他、著者・所属機関の虚偽表記、ゴーストライターの使用、著者を同意なく加えるなど、さまざまな不正行為が横行しているとのことです。

高被引用研究者リストに掲載されている研究者は、自己引用や自分自身の論文を参照する割合(自己参照スコア)が他の研究者よりも高いというデータもあります。これが引用数を人為的に増やすことにつながっていると研究チームは指摘。これとは対照的に、数学賞受賞者の出版・引用パターンはより自然で、自己参照スコアも低いそうです。

この他、数学分野ではペーパーミル疑惑や、盗用・重複などの理由から論文が撤回されるケースが増加しています。特定の出版社や学術誌は何度も問題を起こしているため、査読体制や品質管理の問題が指摘されています。

AIの登場により、非英語話者による論文作成が楽になりましたが、同時に論文そのものを複製・操作するという倫理的問題も生じています。AIを使って偽の研究やありそうな文章を「でっち上げる」ことが起こっていると、研究チームは指摘しました。

生成AIツールで画像や実験データを簡単に捏造できるようになり科学研究が脅かされている - GIGAZINE

そのため、研究チームは「研究の整合性をチェックするソフトウェア」の開発、検出技術の強化、透明性のあるガイドラインの整備などが必要であると主張しています。

加えて、オープンアクセス学術誌や論文掲載料の普及、学術誌の利益追求と論文数重視の圧力などが質の低下や不正出版の温床となっていると研究チームは指摘。

研究チームはより良い研究評価のためには、定量的な指標のみに頼らない方法の検討が不可欠であると主張。論文の査読プロセスを強化し、不正行為を検出・防止する体制を整え、AIがもたらす新しいリスクに対して先手を打つことが重要であると記しています。

・関連記事

AIが偽の研究を量産する「論文工場」との戦いが激化している - GIGAZINE

生成AIツールで画像や実験データを簡単に捏造できるようになり科学研究が脅かされている - GIGAZINE

中国の科学者が「自国の論文を引用しまくる」のが科学の国際ランキングをゆがめているとの指摘 - GIGAZINE

180本の論文に名を連ねる謎のフランス人「カミーユ・ヌース」とは何者なのか? - GIGAZINE

ノーベル賞受賞者の論文ですらランクインしない「世界で最も引用された論文トップ100」 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in サイエンス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article The reality of fraudulent publications i….