マンボウは生存するのに不利な要素がてんこ盛りなのになぜ繁栄できているのか?

捕食者より弱く、栄養価の低い餌を食べるなど滑稽なほど不器用な進化を遂げてきたマンボウは、なぜ海の中で繁栄しているのかについて、チャンネル登録者数2450万人超の科学系YouTubeチャンネル・Kurzgesagtが解説しています。

The Dumbest Animal Alive - YouTube

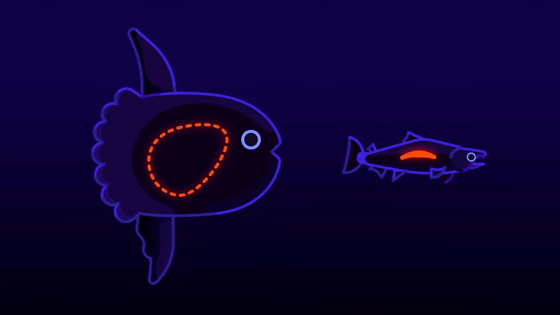

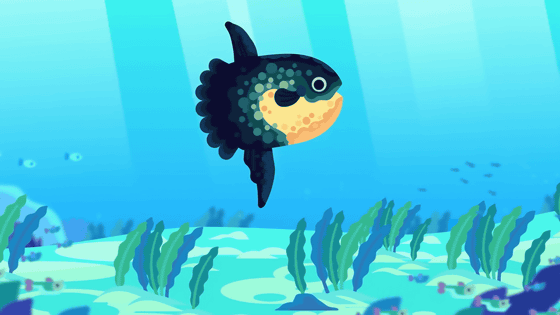

マンボウは作りがおかしな魚で、進化が途中で止まってしまったかのような巨大な頭を持っています。

体は非常に平たく、丸く、ちゃんとした尾びれはなく、代わりに舵のような突起が付いています。

上下にひれがあり、それをパタパタさせて前進するという、優雅さゼロの泳ぎ方です。

泳ぐというより水中を飛んでいるかのようですが、それでも本気を出せばサケやカジキと同じくらい速く泳ぐことが可能。

しかし、マンボウは浮袋を持たないため、多くの魚が浮力を得る方法は使えません。

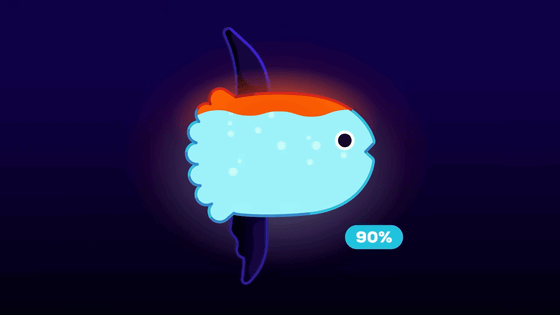

代わりに体の90%が水分でできたゼリー状の層を持っています。これにより浮き沈み可能となるわけですが、敏捷性にはまったく役立ちません。そのためたいていのマンボウはのんびり漂っているのみ。

歯はインコのくちばしのように癒合しており、小さな口が常に半開きで突き出ています。巨大で虚ろな目と相まって、いつも呆然とした表情をしているようです。

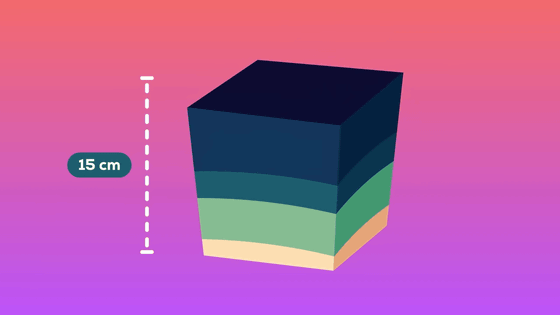

鱗はなく、クジラに次ぐほど分厚い皮膚を持ちます。皮膚の厚さは最大15cmで、ゴムのように硬く、粘液に覆われていて、まるでタイヤで作られた鎧のようです。

ただし、その中身は大したものではありません。マンボウは車ほどの大きさに成長しますが、臓器は体の前方に集まっており、残りの大部分は不思議な質感の柔らかくゼラチン質の組織です。

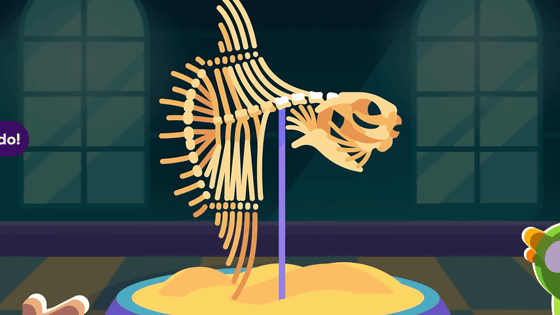

この頼りない肉を支えているのは、肋骨も尾椎もない奇妙な骨格と大量の軟骨です。

体は移動式の小さな生態系で、約50種類もの寄生虫に寄生されており、これはおそらく魚類の中で最多です。甲殻類やフジツボなどさまざまな虫や原生生物が皮膚や筋肉、えらや臓器に住み着いています。寄生虫の天国すぎて、その寄生虫にさらに寄生虫が寄生するほどです。

さらに、一部のマンボウは護衛や食べ残し、あるいは寄生虫を食べさせるために他の魚を引き連れて泳ぎます。

この奇妙な事情が、マンボウの最も奇抜な行動の原因かもしれません。マンボウはよく水面に浮かび、まるでパンケーキのように横たわります。これは冷たい深海から戻った体を太陽で温めるための行為です。マンボウの英語名である「Sunfish」もこの行動に由来します。

日光浴時、マンボウは体を海鳥に差し出すことで、体の寄生虫を食べさせます。

そして水面下では小魚たちがマンボウの裏側を掃除。これは寄生虫に対する素晴らしい適応です。

しかし、日光浴により船と衝突し命を落とすこともあります。深海から戻ってきたばかりの冷たく鈍い体では、急速に接近するものに反応できないためです。

ある程度大きくなると、捕食魚はマンボウを避けるようになります。大きさゆえに反撃されると勘違いしているのかもしれませんし、外皮が硬すぎるからかもしれません。しかし、シャチやサメ、アシカは時々マンボウをかじります。しかし、たいていの場合は「いや、やっぱり餓死した方がマシ」と言わんばかりに、マンボウの肉を吐き出します。なぜなら、マンボウは大きな捕食者にとって「水っぽく」「栄養がなく」「軟骨だらけ」「寄生虫まみれのゼリー状ドーナツ」だからです。そのため、ほとんどの捕食者は他の獲物を選びます。その結果、体の一部を食いちぎられたまま泳ぐマンボウが出現するわけです。

アシカに至ってはマンボウの臓器だけを食べ、体をフリスビーのように遊んで捨てることもあります。

マンボウはこれを悲しんでいるかもしれませんが、実際のところは分かりません。なぜなら、マンボウはとんでもなくバカだからです。マンボウは動物界で最も体に対する脳の比率が小さな種のひとつです。車サイズのマンボウであっても、脳のサイズはクルミほどで、脊椎もほんの少ししかありません。

そのおバカさのおかげか、マンボウはとても穏やかで、大きな動物にも攻撃性を示さず、人間にも友好的です。時にはダイバーや船に近づき、キョトンとした顔で観察することもあります。怒ることがあっても、人を傷つける手段も気質も持ち合わせていません。

成魚は基本的に孤独で、一生の大半を海をフラフラと漂って過ごしますが、時には繁殖のために集まります。交尾は深海で行われるため目撃はほぼ不可能です。ただし、マンボウの繁殖戦略は「子の99.999%を死なせる」というもの。

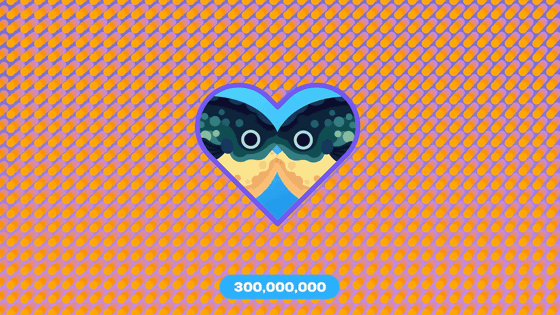

雌のマンボウは地球上の脊椎動物で最も多くの卵を抱え、一度の産卵で3億個もの卵を産みます。

卵は小さく、プランクトンに混ざって漂い、大半は捕食されるなどしてふ化しません。孵化した幼生は米粒サイズの奇妙な姿で、小さなトゲに覆われ、大人と同じキョトン顔をしているそうです。

しかし、数百万匹単位で捕食されるため、生き残るには急速に大きくなる必要があります。

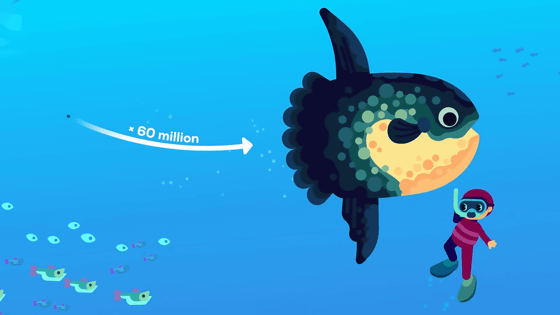

幸い、マンボウは地球上で最も急激かつ極端な成長をする動物です。幼生は孵化から成体までに体重を6000万倍に増やします。

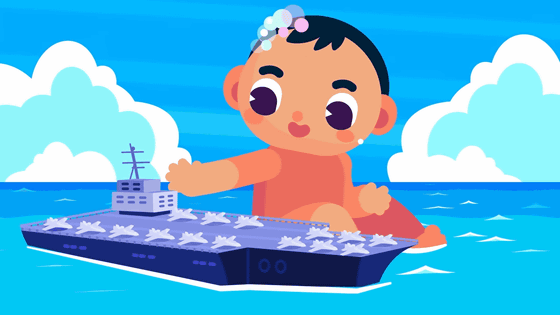

これは人間の赤ん坊が空母サイズまで成長するようなものです。

急成長には大量の栄養が必要で、そのためマンボウは「最もおバカな食事」を選択しています。マンボウは「獲物があまりにひどすぎて、他の捕食者が手を出さないなら、自分の独占状態になる」という戦略をベースに、食事を選択しました。

マンボウは基本的に小さく柔らかいものを狙う雑食捕食者で、大きな目は薄暗い水中でもよく見え、小さな獲物に忍び寄ったり、浮遊するプランクトンを漉(こ)し取ったりすることができます。

魚の幼生やイカ、エビ、貝、ヒトデ、小さな甲殻類など柔らかければ何でも食べます。

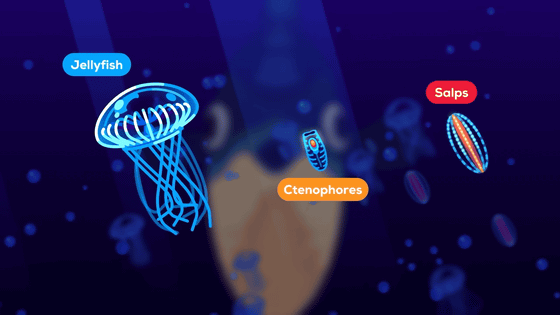

中でも好物はクラゲ、クシクラゲ、サルパといった「ゼリー系」の生き物です。

これらはほぼ水分でカロリーはゼロに近いため、マンボウは1日に数千匹を食べます。

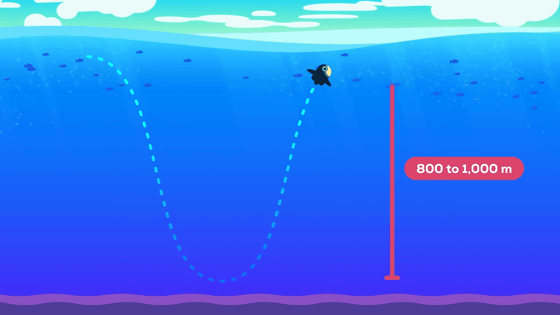

マンボウは浮袋を持ちませんが、深く潜り、すぐに浮上できます。

そのため行動範囲は広く、1日に数十kmを移動して海底やサンゴ礁、深海でクラゲを食べたり、表層でプランクトンや藻を食べたりします。

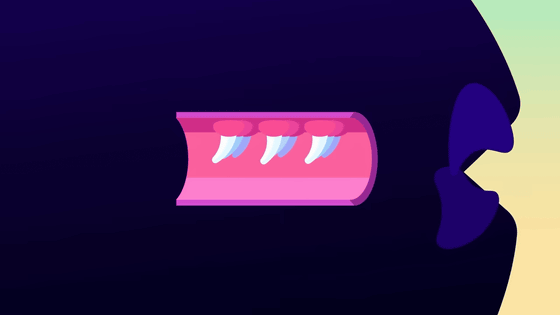

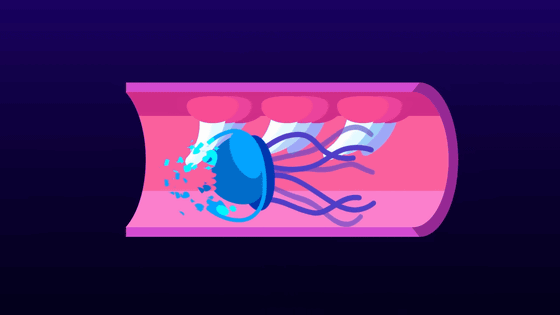

マンボウは栄養価の低い餌を大量に食べ続けています。しかも「くちばし」で噛まないため、喉の奥に「爪のような歯」を持っています。

獲物を吸い込み、喉の歯で逃げられないようにして、ゆっくりウッドチッパーのように裂きます。

マンボウは間抜けで、みんなにいじられる存在ですが、実は高度に特化したしぶとい種であり、世界中の海に広く分布しています。これは「進化の驚異であり、真の天才的な生き物です」とKurzgesagtは評しています。

・関連記事

マンボウ丸1匹が3980円だったので実際に買ってマンボウ三昧してみました - GIGAZINE

重さ約3トンの超巨大ウシマンボウが引き上げられギネス記録を更新、以前の日本の記録を大きく上回る巨大さ - GIGAZINE

哺乳類のように温かい血液が流れる深海魚がいることが判明 - GIGAZINE

Googleストリートビューで海中をウロウロできる場所が追加されてマンボウとお散歩可能に - GIGAZINE

「毒ガスを放つ球体」「魚を丸呑みしたクラゲ」など奇妙な漂着物11選 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in サイエンス, 生き物, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article Why are ocean sunfish able to thrive des….