音楽を聴いても全く感情が揺さぶられない「音楽性無快感症」とは?

音楽は人類共通のものであり、あらゆる文化に存在します。人間は他の動物と比べても音楽的能力や音楽に対する感受性が高いといわれますが、中には音楽に対してまったく何の興味も抱けず、一切心が揺さぶられないという「音楽性無快感症(music anhedonia)」を抱える人がいます。ウェストミンスター大学の神経心理学教授であるキャサリン・ラブデイ氏が、この音楽性無快感症について解説しています。

Some people just don’t like music – it may be down to their brain wiring

https://theconversation.com/some-people-just-dont-like-music-it-may-be-down-to-their-brain-wiring-263066

2019年に発表された研究では、5~10%の人が音楽性無快感症を抱えているといわれています。ラブデイ教授も、研究でのアンケートや記憶喪失の患者の診察時に「好きな曲は何?」と尋ねることがあるそうですが、「音楽について、そんなに考えたことはない」と答えられるケースに遭遇したことがあると語っています。音楽性無快感症とされる人は、音楽に対する感受性が皆無で、音楽への思い入れをまったく持ちません。

音楽に対する感受性を計測するためには、バルセロナ式音楽報酬質問紙を用います。このアンケートでのスコアが高いほど音楽に対する感受性が高くなり、逆にスコアが低いと音楽に対する感受性が低くなるといえます。2025年の研究によると、約25%の人はハイパーヘドニック(快感過敏)にあり、音楽に対しての感受性が過度に高く、熱心かつ頻繁に触れたいというほぼ強迫的な衝動を覚える傾向にあるそうで、音楽に対する感受性の高さには個人間で大きなばらつきがあることがわかっています。

一般的に音楽に対する感受性が高い人は音楽を聴いている間の心拍数や発汗量、呼吸数が劇的に変化します。しかし、音楽性無快感症と診断されるレベルで感受性が低い人にはそうした生理学的な変化がまったく見られないという実験結果が、2016年の研究で発表されました。

もちろん音楽に対する感受性が著しく低い人の中には、メロディーやハーモニーを感じることが困難であるという人もいます。これはアミュージア(失音楽)として認知されており、脳の前頭側頭皮質の主要領域の活動に問題があって音の高低やリズムを認識できなくなっているという障害の一種です。ただし、音楽を正しく認識できないというだけで、アミュージアを抱えながらも音楽そのものは大好きだという人も存在します。また、音楽性無快感症の人は多くの場合、正常な音楽知覚を持っており、曲を認識したり長調と短調の区別がついたりすることができることが2014年の研究でわかっています。

そもそも、音楽や絵などを見て「いいな」と思う仕組みは、脳内の報酬系に基づいています。報酬系は、外部からの情報によって脳の神経回路が活性化することでドーパミンなどの脳内物質が分泌するシステムで、いろんな行動を起こすための動機付けとなります。

音楽に対する感受性が高い人は、「音楽を認識する脳内ネットワーク」と「刺激に対する報酬系」の経路が顕著に活動していることがわかっています。2018年の研究では、磁気パルスを用いてこの経路を人工的に刺激したところ、音楽による快感を高めることができたと示されました。

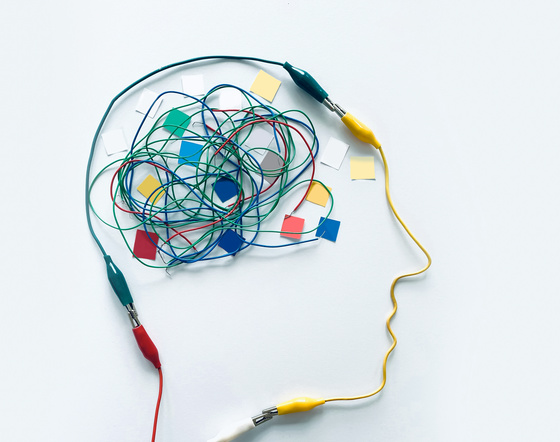

2025年8月にバルセロナ大学神経科学研究所の研究チームが発表した論文では、音楽性無快感症の人の脳内で報酬系が機能しないのは音楽に対してだけで、他の刺激には問題なく機能することが判明しました。つまり、音楽性無快感症の人は、「音楽を認識する脳内ネットワーク」と「刺激に対する報酬系」のどちらも正常に機能しているものの、この両者の間で情報伝達がほとんど、あるいは全く行われていなかったというわけです。

なぜこの情報伝達が行われていないかについては、記事作成時点でもわかっていませんが、2025年の研究では遺伝的な要因が関係している可能性が示唆されています。

音楽性無快感症に対する知見は、音楽に限定されない快感の異常を理解するうえでも有用です。たとえば、摂食障害やギャンブル依存、性的嗜好の問題など、日常的な報酬に対する反応が過剰あるいは不足する臨床的な症状と関連付けて研究される可能性があります。

ラブデイ氏は「音楽は日常生活のあらゆる場面にあふれ、商業施設や医療現場に至るまで人々の感情や行動に影響を与えています。しかし、それを誰にとっても万能な処方箋とみなすのではなく、むしろ『静寂こそが心地よい』と感じる人がいることも尊重する必要があるのです」と語りました。

・関連記事

静寂は一部の人にとってかなりの不快を伴う可能性がある - GIGAZINE

運動を習慣にするには「音楽を聴きながら」やるのがいいと専門家がアドバイス - GIGAZINE

音楽には脳細胞を修復し認知症の進行を遅らせる力がある - GIGAZINE

「10代で聴いていた音楽が生涯にわたって影響を与える」「新しい音楽の発見は24歳でピークを迎える」など音楽と年齢に関する調査結果が報告される - GIGAZINE

「夢の中から音楽を現実世界に伝える実験」が成功、夢で演奏した音楽をリアルタイムで配信できる可能性も - GIGAZINE

脳波から「聞いていた音楽」を再構成することに成功、再構成した音楽を聴けるムービーもあり - GIGAZINE

「リズムゲーム」で遊ぶと高齢者の短期記憶が向上する可能性 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in サイエンス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article What is 'musical anhedonia,' the conditi….